Hommage à André Gide

Sur cette photographie d'André Gide, à Turchia, en 1914, on découvre un grand jeune homme mince, l'allure dégagée, un feutre drôlement cabossé sur la tête, enveloppé dans une de ces capes de loden que les alpinistes roulaient sur leur sac en partant en course. Ce chapeau, cette cape, cette allure, tout évoquait l'idée d'un voyageur.

Sur cette photographie d'André Gide, à Turchia, en 1914, on découvre un grand jeune homme mince, l'allure dégagée, un feutre drôlement cabossé sur la tête, enveloppé dans une de ces capes de loden que les alpinistes roulaient sur leur sac en partant en course. Ce chapeau, cette cape, cette allure, tout évoquait l'idée d'un voyageur.

A cette première image du voyageur, s'ajoute celle d'un être discordant, multiple, compliqué, inquiétant même, mais appartenant à coup sûr à une espèce rare.

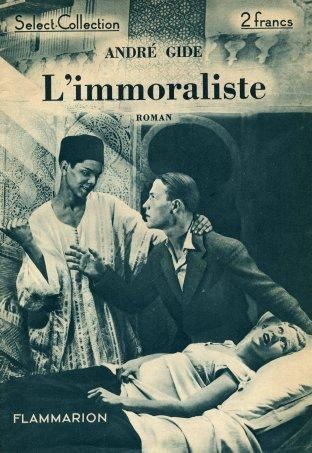

Double impression qui peut paraître un trop fidèle reflet de l'œuvre pour n'avoir pas été, au moins partiellement, suggérée par elle : doctrine de la disponibilité perpétuelle du départ toujours prêt vers de nouvelles ferveurs. Cette haine de la stabilité, de l'enracinement s'accordent presque trop bien, avec l'image du voyageur, de même que l'impression de discordance coïncide trop exactement avec l'antinomie entre la position morale du Michel de L'immoraliste, qui abandonne ses biens, sa femme, sa respectabilité pour se libérer, se trouver lui-même et obéir à sa sensualité non-conformiste et celle d'Alissa, dans La porte étroite, qui renonce à épouser son cousin Jérôme qu'elle aime pour se dépasser, pour mériter, pour approcher Dieu, pour atteindre ce qu'elle nomme le meilleur.

Double impression qui peut paraître un trop fidèle reflet de l'œuvre pour n'avoir pas été, au moins partiellement, suggérée par elle : doctrine de la disponibilité perpétuelle du départ toujours prêt vers de nouvelles ferveurs. Cette haine de la stabilité, de l'enracinement s'accordent presque trop bien, avec l'image du voyageur, de même que l'impression de discordance coïncide trop exactement avec l'antinomie entre la position morale du Michel de L'immoraliste, qui abandonne ses biens, sa femme, sa respectabilité pour se libérer, se trouver lui-même et obéir à sa sensualité non-conformiste et celle d'Alissa, dans La porte étroite, qui renonce à épouser son cousin Jérôme qu'elle aime pour se dépasser, pour mériter, pour approcher Dieu, pour atteindre ce qu'elle nomme le meilleur.

Mais ces coïncidences entre l'homme et l'œuvre, évidentes aujourd'hui pour le moindre lecteur de Gide, l'étaient, sans aucun doute, beaucoup moins vers 1910, si ce n'est pour quelques initiés. Envisagés du seul point de vue littéraire, les deux récits opposés de L'immoraliste (1902) et de La Porte étroite (1909) impliquaient-ils une dualité chez son auteur ? Le propre du romancier n'est-il pas précisément d'imaginer et d'exprimer les points de vue les plus opposés sur la vie en les incarnant dans des personnages derrière lesquels il s'efface ?

La grandeur et, dans un certain sens, la faiblesse d'André Gide est de ne pas s'effacer derrière ses personnages, de s'incarner en eux, tout au moins de s'engager lui-même à fond dans leur aventure.

● C'est sa faiblesse, parce que cela l'empêche d'être un créateur de héros autonomes, de couper le cordon ombilical qui rattache à lui ses personnages, parce que ses personnages ne sont guère que des idées en action.

● C'est sa grandeur, parce que toute œuvre de lui, débordant du plan littéraire, s'établit sur un plan moral et parce que son défaut de dogmatisme, son enquête incessante sur lui-même et sur l'homme, le duel que se livrent chez lui le puritain de naissance et d'éducation et le païen de raison et de volonté donnent à sa production une variété et une étendue, une mouvance très propre à séduire les esprits inquiets et avides.

Il faut dire que les aveux (d'autres diraient, les provocations) de Corydon (1924) et de Si le grain ne meurt (1926) ont brusquement modifié l'éclairage de toute l'œuvre de Gide. Autre chose est de voir dans L'immoraliste le roman d'une libération nietzschéenne où l'anomalie sexuelle n'a qu'une importance secondaire, ne semble prise qu'à titre d'exemple d'obéissance à sa propre loi, autre chose est d'y découvrir, à la lumière de Si le grain ne meurt, un problème wildien. La passivité avec laquelle Jérôme consent à rompre avec Alissa prend un sens tout nouveau. Presque tous les ouvrages antérieurs à Corydon se sont ainsi trouvés non pas transformés, mais déformés.

Il faut dire que les aveux (d'autres diraient, les provocations) de Corydon (1924) et de Si le grain ne meurt (1926) ont brusquement modifié l'éclairage de toute l'œuvre de Gide. Autre chose est de voir dans L'immoraliste le roman d'une libération nietzschéenne où l'anomalie sexuelle n'a qu'une importance secondaire, ne semble prise qu'à titre d'exemple d'obéissance à sa propre loi, autre chose est d'y découvrir, à la lumière de Si le grain ne meurt, un problème wildien. La passivité avec laquelle Jérôme consent à rompre avec Alissa prend un sens tout nouveau. Presque tous les ouvrages antérieurs à Corydon se sont ainsi trouvés non pas transformés, mais déformés.

Le problème de la « déviation de l'instinct » plus ou moins présent dans tous, mais en retrait, passe alors au premier plan, effaçant le reste. Et l'on s'en prendrait presque à taxer de dissimulation l'auteur qui, jusque-là, s'était attaché à le masquer à demi.

Il est bien évident, par exemple, que Les Nourritures terrestres (1897) ne peuvent plus apparaître comme une explosion spontanée de joie de vivre, mais le cri de défi d'un homme qui s'est libéré d'une contrainte qui, chantant en apparence toutes les joies de la vie, n'en chante en réalité qu'une seule, celle qui comble son instinct longtemps bridé, d'un homme qui songeant à tous les instants que son puritanisme, son respect humain, sa timidité lui ont fait perdre, exalte toutes les minutes, qui enfin s'évadant des livres s'abandonne à la sensation.

On peut en demeurer à l'irritation que donne l'apparente demi-sincérité de la plupart de ses œuvres d'avant-guerre, rompue et comme dénoncée par Corydon et Si le grain ne meurt. On peut aussi, et c'est sans doute justice, surmontant l'irritation d'avoir vu Nietzsche en filigrane quand c'était Wilde qui y était, envisager tous les livres de Gide précédant ses « aveux » comme les cent actes divers de son drame personnel. Drame moral et intellectuel autant que physiologique dont le héros unique est l'auteur lui-même.

Par un processus inverse, le problème wildien, à mesure qu'on relit les livres antérieurs à 1920, s'efface, mais le problème qui se pose à sa place est beaucoup plus psychologique, beaucoup moins éthique que le problème nietzschéen, c'est celui de, l'accession de l'homme à soi-même et à la vie, à travers le rideau des rêves, des idéologies, soit en s'en servant, soit en les dissipant. Tous les obstacles rencontrés par Gide sur sa route pour en arriver là, qu'il énumère dans Si le grain ne meurt, se retrouvent dans les premières œuvres transposés en symboles ou en fictions, et à la lumière de Si le grain ne meurt, prennent une valeur directe, d'une intensité dramatique bien plus grande.

Pour juger de la route parcourue, il importe de bien marquer le point de départ. Dans Les Nourritures terrestres (1897), Gide écrit : « Tu ne sauras jamais les efforts qu'il nous a fallu faire pour nous intéresser à là vie ; mais maintenant qu'elle nous intéresse, ce sera comme toute chose - passionnément. »

D'André Gide : Amyntas - Le Prométhée mal enchaîné - Le retour de l'enfant prodigue - Isabelle - Corydon

A lire : Monique Nemer, Corydon Citoyen, Essai sur André Gide et l'homosexualité, Editions Gallimard, octobre 2006, ISBN : 2070771431

Cet essai réinscrit André Gide dans ses multiples contextes – familial, amical, littéraire, politique, historique et sexuel. - Monique Nemer y montre comment « Corydon » ou « Si le grain ne meurt » doivent être compris comme des actes par lesquels Gide voulait contribuer à créer un droit à l'expression de soi pour ceux qui en étaient exclus. Ainsi le geste de Gide n'était pas d'écrire sur l'homosexualité, car d'autres l'avaient fait (plus de 200 romans entre la fin du 19e siècle et 1920) mais de dire « JE ». Sur l'homosexualité, Gide revendique la légitimité de sa prise de parole. Et dans la société, il se pose comme locuteur et interlocuteur. Autrement dit, comme citoyen, alors que Proust et Wilde n'avaient cessé de lui répéter : « Ne dites jamais Je... » Le pacte social du temps n'exigeait pas le secret mais le silence. C'est en cela que la subversion de Gide est radicale.

Lire aussi : Gide : le contemporain capital par Eric Deschodt

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)

/idata%2F0051799%2Flogo%2Flivre2.jpg)