Le grand maître par Marc Daniel (sur les Templiers)

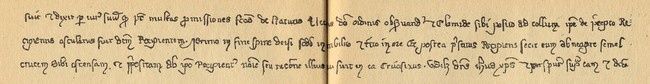

Comme toutes les chroniques historiques que nous publions ici, celle-ci est strictement authentique, et tous les faits, de même que toutes les dates, qui y sont cités, sont prouvés par des documents de l'époque. J'ai même, à l'intention de mes amis les lecteurs d'Arcadie, compulsé, en personne, sans me fier aux éditions qui en ont été faites, le gros rouleau manuscrit de parchemin du XIVe siècle où se trouve relatée la plus grande partie du procès des Templiers, et qui porte la cote J 413 (l8) aux Archives Nationales : ainsi les esprits critiques peuvent-ils être rassurés quant à la véracité de la tragédie évoquée en ces pages.

Comme toutes les chroniques historiques que nous publions ici, celle-ci est strictement authentique, et tous les faits, de même que toutes les dates, qui y sont cités, sont prouvés par des documents de l'époque. J'ai même, à l'intention de mes amis les lecteurs d'Arcadie, compulsé, en personne, sans me fier aux éditions qui en ont été faites, le gros rouleau manuscrit de parchemin du XIVe siècle où se trouve relatée la plus grande partie du procès des Templiers, et qui porte la cote J 413 (l8) aux Archives Nationales : ainsi les esprits critiques peuvent-ils être rassurés quant à la véracité de la tragédie évoquée en ces pages.

Marc Daniel

En ce 24 octobre 1307 pesait sur Paris un ciel gris qui s'effrangeait en brume et se diluait en une petite pluie fine, faisant luire les ardoises des tourelles, transformant en bourbiers les rues non encore pavées, effeuillant les arbres des jardins de couvents par-dessus les murs... Les bons bourgeois – et les moins bons – se hâtaient vers les tièdes abris des boutiques ou des églises ; mais ceux du quartier du Temple prenaient cependant le temps de lever les yeux vers le haut donjon des Chevaliers (1), où brillait, inquiétante, insolite, une rouge lueur derrière les fenêtres du premier étage. Torches vacillantes, qui n'étaient pas sans évoquer, pour les plus superstitieux, quelque flamme diabolique, en raison des événements dont elles étaient les témoins : car, dans la tour aux murs épais, en cette sombre journée, frère Guillaume de Paris, de l'ordre de Saint Dominique, « inquisiteur de la perversité hérétique député dans le royaume de France par l'autorité apostolique », procédait à l'interrogatoire de frère Jacques de Molay, Grand-Maître des Chevaliers du Temple, accusé d'hérésie et de sodomie. Et les bourgeois, craignant Dieu – ou le Diable – conjuraient le mauvais esprit d'un signe de croix et passaient leur chemin, pour rentrer chez eux et discuter, bien au chaud, les péripéties du procès.

Fragment de l'interrogatoire de Frère Rainier de Larchant, Templier, le 29 octobre 1307, (Archives Nationales, J. 413 (18) n° 1). On lit ceci : « ... Et il avoua sous serment que, après avoir promis d'observer les statuts et secrets de l'Ordre, on le revêtit d'un manteau, puis que le chevalier qui le recevait l'embrassa, d'abord au bas de l'épine dorsale, puis au nombril, enfin sur la bouche ; et qu'ensuite ledit chevalier que le recevait lui fit renier une croix apportée à cet effet, ou plutôt Celui qui était figuré sur cette croix, c'est-à-dire Notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il le fit cracher trois fois sur ce crucifix. »

Dans la grande salle du donjon, frère Jacques de Molay, les mains enchaînées, assis sur un escabeau, écoutait, comme en une caverne aux multiples échos, la voix monotone du greffier :

— « Jacques de Molay, grand-maître des Templiers, confirmez-vous ce que vous venez d'avouer ?

— « Je le confirme. » A ses propres oreilles, la voix du grand-maître sonnait comme venant d'un autre monde. Il ne parvenait plus à s'intéresser aux débats.

— « Reconnaissez-vous que vous avez parlé librement, sans contrainte, sans menaces et sans torture ? »

— « Je le reconnais. » Sans contrainte... que signifie ce mot ? D'ailleurs...

— « Vous allez entendre lecture du procès-verbal de votre interrogatoire. Vous y apposerez ensuite votre signature et vous serez reconduit à votre cellule. Au nom du Christ, amen. Par devant nous, etc..., l'an du Seigneur 1307, le 24 octobre, etc... frère Jacques de Molay, etc..., après avoir juré sur les Saints Evangiles de dire la vérité pure, simple et entière, interrogé sur l'époque où il fut admis dans l'Ordre des Templiers, a répondit sous serment… »

Et la lecture du procès-verbal se continuait, telle une dérisoire liturgie. Mais le Grand Maître ne l'entendait pas ; interrogé sur l'époque où il fut admis dans l'Ordre des Templiers...

Il revoyait le temps de sa jeunesse, avide d'aventures et de grandes chevauchées, l'enthousiasme de son adolescence nourrie des récits merveilleux de la Croisade, le vieux curé qui lui avait conseillé de se consacrer à Dieu sous l'habit des Chevaliers ; il revivait ce matin de 1265 – quarante-deux ans déjà ! – où il était venu frapper à la porte de la Commanderie des Templiers de Beaune, et où le vieux frère Humbert de Payraud l'avait revêtu du manteau blanc par-dessus son armure, en lui donnant le baiser fraternel... Merveilleux havre de paix que le Temple, pour un jeune soldat tourmenté du désir de reconquérir la Terre Sainte sur les Sarrazins ! Les Templiers, en effet, étaient à la fois moines et guerriers, et leurs Commanderies tenaient autant de la caserne que du couvent. Une rigoureuse discipline leur permettait chaque jour à la fois d'accomplir leurs exercices militaires et de réciter leurs prières communes ; et une organisation exemplaire, qui pliait à un unique commandement des maisons disséminées à travers toute l'Europe et le Moyen-Orient, avait fait d'eux longtemps la force principale de la Palestine française face aux Musulmans. Les récits qui circulaient, de ville en ville, de château en château, racontaient les exploits légendaires de ces pieux chevaliers, qui faisaient vœu de chasteté et portaient, en guise d'armoiries, une grande croix rouge cousue sur leur cotte d'armes blanche. Le jeune Jacques de Molay avait décidé, lui aussi, de devenir soldat du Christ, et il se rappelait cette belle cérémonie de sa réception, à Beaune, en attendant de partir pour l'Orient par le premier vaisseau... « Beaux seigneurs frères », avait dit frère Humbert de Payraud à ses compagnons, « vous voyez bien que nous sommes d'avis de faire de celui-ci, Jacques de Molay, notre frère dans la Milice du Temple. S'il y en a parmi vous qui sache en lui quelque chose qui l'empêche d'être frère selon la Règle, qu'il le dise... » Puis on l'avait conduit dans la salle attenante, et on lui avait exposé les duretés de la Règle, et qu'il n'aurait plus jamais de liberté, qu'il ne s'appartiendrait plus, qu'il ne ferait plus qu'un avec les autres frères, qu'il lui faudrait renoncer aux femmes, fruit de perdition et d'amertume... Il avait juré, et, selon la mode d'Orient, tous s'étaient levés pour le baiser sur la bouche, même le frère chapelain ; et on lui avait enfin donné le manteau blanc, avant de le conduire à sa chambre.

Le greffier continuait sa lecture : « L'accusé a ensuite affirmé sous serment qu'après l'avoir revêtu du blanc manteau de l'Ordre, on lui avait apporté un crucifix en lui ordonnant de cracher dessus et de le renier, et qu'il l'avait fait, mais en crachant par terre, de la bouche et non du cœur... .

Le sommeil faisait vaciller le vieillard. Depuis deux jours et deux nuits on le tourmentait de questions, en le nourrissant à peine, en lui insinuant que, s'il avouait, il sauverait ses frères, que son obstination n'apporterait à l'Ordre que ruine et destruction. Il languissait du désir de revoir l'Orient, de remonter à cheval, de reprendre les chevauchées de sa jeunesse. Les murs du donjon de Paris suintaient d'humidité, et, pire que tout, la voix bien connue de sa propre faiblesse lui susurrait sans trêve aux oreilles des mots de défaite et d'abandon. S'il se refusait indéfiniment à avouer – avouer quoi ? quel crime imaginaire ? – pour satisfaire l'Inquisiteur et le ministre du roi, il savait qu'on finirait par le mettre à la torture. Et il savait qu'il n'était pas taillé pour le martyre. Deux jours et deux nuits, on lui avait suggéré les réponses de la trahison : « Lorsque vous fûtes reçu dans l'Ordre, ne vous fit-on pas cracher sur un crucifix ? ne vous fit-on pas renier le Christ ? ne vous obligea-t-on pas à commettre l'acte charnel avec d'autres frères ? ne vous fit-on pas donner, ou recevoir, des baisers obscènes et contre-nature ? ne vous fit-on pas adorer une idole en forme de tête barbue ?... » Ainsi s'était précisé à ses yeux le plan des ennemis du Temple : convaincre l'Ordre d'hérésie, d'idolâtrie et de sodomie, pour le condamner, confisquer ses biens et le supprimer...

Et voici qu'après deux jours et deux nuits d'angoisses et de luttes, il avait cédé, vieillard exténué, et qu'il allait signer le procès-verbal ignominieux qui reniait tout ce que le Temple avait réalisé de beau et de grand.

« Interrogé sur le point de savoir s'il avait parlé sans contrainte ou menaces, l'accusé affirme sous serment que non, mais qu'au contraire il a dit toute la vérité pour le salut de son âme. En foi de quoi, etc... » La plume aux doigts, le Grand-Maître, à demi-conscient, apposait son nom au bas du document infâme. Dès le lendemain, dans Paris et dans toute l'Europe, l'annonce des aveux du plus haut dignitaire du Temple allait sceller le sort de l'Ordre.

Force nous est maintenant de revenir quelque peu en arrière pour comprendre les raisons de cette parodie de justice, et les dessous de cette grande entreprise de calomnies dirigée contre les Templiers.

La vérité est qu'ils étaient trop riches. Pour entretenir leurs énormes forteresses-couvents de Palestine (dont certaines abritaient plus de mille moines-soldats), ils s'étaient fait donner d'innombrables domaines en Europe : maisons, châteaux, terres, bois, redevances de toutes sortes, dont les revenus alimentaient leurs caisses de Terre Sainte, et qui faisaient d'eux une des plus grandes puissances financières de leur temps. Les rois même leur empruntaient de l'argent, et se servaient d'eux comme banquiers. Et, précisément, en ce début du XIVe siècle, le roi de France, Philippe le Bel, était leur débiteur pour de grosses sommes qu'il ne parvenait pas à leur rendre ; déjà il se livrait à toutes sortes d'opérations financières pas très claires – telles que la dévaluation arbitraire des monnaies – ; et voici qu'une voix s'élevait près de lui, pour lui suggérer une solution inouïe : pourquoi ne pas faire supprimer les Templiers par le Pape ? et, ainsi, au lieu d'avoir à leur rendre de l'argent, s'approprier leur immense fortune sur le territoire français ?

Cette voix, c'était celle du plus diabolique des ministres du roi – une des plus vilaines figures de notre histoire, à tout prendre – : Guillaume de Nogaret. Cependant l'opération projetée contre l'Ordre du Temple n'allait pas sans difficultés. Il s'agissait, non seulement d'obtenir l'accord – la complicité – du pape Clément V – personnage sans énergie, sans prestige et sans moralité – mais surtout d'éviter que l'opinion publique s'indignât de voir disparaître une institution consacrée au service de Dieu et à la reconquête de la Terre Sainte. Or, Guillaume de Nogaret avait l'expérience de ce genre d'affaires. « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose », telle aurait pu être la devise de ce sinistre personnage.

Il savait qu'aux yeux du « Français moyen » du XIIIe ou du XIVe siècle, le crime impardonnable, celui qui soulevait l'indignation populaire et la colère des foules, c'était celui qui bouleversait les lois de la création, et qui, par conséquent, outrageait personnellement Dieu – source de châtiments terribles pour toute l'humanité. Que survînt une guerre, une épidémie, un cataclysme, une famine, le cri unanime était : « Mort aux hérétiques ! Mort aux sodomites ! » Car l'hérésie, dans l'opinion publique d'alors, c'est la négation des lois divines dans le domaine de l'esprit, et la sodomie, c'est la négation des lois divines dans le domaine de la chair. L'une et l'autre, du reste, étaient passibles de la même peine, après récidive : le bûcher.

Guillaume de Nogaret savait tout cela d'expérience personnelle. Il était né de parents hérétiques, et, même parvenu au sommet de la carrière politique à force d'intrigues et de laides besognes, il s'entendait encore traiter, à mi-voix de « patarin ». Du coup, en affichant un grand zèle pour la poursuite des hérétiques, il faisait coup double : il abattait aisément ses ennemis, et il se faisait à bon compte une réputation de catholique irréprochable.

La méthode, précisément, venait de donner des résultats excellents dans l'affaire du pape Boniface VIII : Nogaret l'avait accusé de sorcellerie, de croyances damnables et de mœurs contre nature ; et le pape avait fini quasi-détrôné, réduit à la misère, ayant subi, dit-on, le suprême affront d'un soufflet reçu en public de la main même du ministre français.

Aussi, lorsqu'il s'était agi de s'attaquer aux Templiers, Nogaret avait-il proposé les mêmes méthodes. Et le roi, au beau visage impassible et, disaient les uns, stupide (ou seulement dissimulé, disaient les autres), avait approuvé. On avait mis au point une sorte de scénario. Des plis cachetés, ultrasecrets, avaient été expédiés dans toute la France, et, le 13 octobre 1307, tous les Templiers résidant dans le royaume furent, à la même heure, arrêtés et emprisonnés.

A tous, on posait les mêmes questions : n'avaient-ils pas adoré une idole, renié le vrai Dieu, craché sur un crucifix, lors de leur entrée dans l'Ordre ? le frère qui les avait reçus ne les avait-il pas baisés successivement « au bas de l'épine dorsale sur le nombril et sur la bouche, après les avoir fait mettre nus ne les avait-on pas obligés à s'unir charnellement et à commettre l'acte contre nature avec leurs compagnons ? ne leur avait-on pas enseigné que la sodomie entre Templiers est plus agréable à Dieu que l'acte de chair commis avec une femme ?

Pour obtenir ces aveux, on les avait isolés, privés de sommeil, torturés même, en leur promettant la liberté s'ils « disaient la vérité ». Et voici que le Grand-Maître, le chef de tout l'Ordre (qui, par malchance, se trouvait en France le jour de l'opération de police montée par Nogaret, et qui avait ainsi été arrêté avec les autres chevaliers), voici que Jacques de Molay venait, à son tour, d'avouer ! Le ministre du roi de France dut, ce soir-là, se frotter les mains avec satisfaction : l'affaire était en bonne voie.

Cependant, ramené à sa cellule, le vieillard pleurait. Pour la première fois depuis son arrestation, on l'avait laissé seul. Avec le silence la conscience lui revenait, et il mesurait l'atrocité de sa chute. Même si l'Ordre devait survivre, jamais plus ses frères ne lui reconnaîtraient le droit de porter le manteau blanc ; son nom serait honni pour l'éternité. Il ne pouvait croire que d'autres eussent aussi lâchement cédé aux tentations de l'abandon et de la trahison...

Mais il cherchait aussi ce qui, dans la vie des Templiers, avait pu donner naissance à de telles calomnies, ce qui avait pu servir de base à des accusations si monstrueuses. Et, peu à peu, il revoyait les Chevaliers au temps de leur puissance – trop souvent arrogants, et qui ne faisaient rien pour flatter les préjugés populaires. Quelle imprudence ç'avait été d'afficher, en toutes circonstances, cette étroite fraternité qui liait les Templiers les uns aux autres, alors qu'en Palestine de telles amitiés n'étaient si souvent qu'un paravent pour des liaisons homosexuelles ! Quelle folie, d'avoir adopté la coutume orientale du baiser sur la bouche, que les ennemis de l'Ordre pouvaient si aisément mal interpréter ! Quelle inconscience, d'avoir figuré sur le sceau du Temple deux Chevaliers sur le même cheval, symbole, certes, pour les initiés, de la fraternité d'armes, mais si facile à considérer comme un étalage de sodomie ! Quelle faiblesse, d'avoir admis dans les Commanderies des esclaves turcs ou arabes, sur lesquels la médisance devait si naturellement s'exercer !

Et pourtant... Le Grand Maître se remémorait le chapitre de la Règle des Templiers où il était stipulé que les Chevaliers coupables d'avoir commis l'acte contre-nature seraient à tout jamais exclus de l'Ordre, dépouillés de leur manteau et transférés en quelque abbaye d'une congrégation sévère telle que Cisterciens ou Chartreux...

Mais, de toute façon, le pis était que le Temple avait perdu sa popularité en raison même de l'excès de ses richesses, et, de la, vaste opération policière de Philippe le Bel et de Nogaret, les bonnes gens se montraient surpris, impressionnés, mais nullement indignés.

La résistance vint – qui l'eût cru ? – de ce piètre pape Clément V que le roi et son ministre avaient cru pouvoir manœuvrer à leur guise. Après avoir longtemps hésité, il se décida à exiger la remise des prisonniers à deux cardinaux, chargés de réexaminer les dépositions.

Le Grand Maître, toujours dans sa cellule de Paris, vit là l'occasion de réparer, dans une certaine mesure, l'ignominie de ses aveux du 24 octobre : il savait, le malheureux, qu'à la suite du déplorable exemple qu'il avait donné, presque tous les dignitaires de l'Ordre et un grand nombre de frères avaient eux aussi, cédé à la pression et signé leur confession. C'est pourquoi, devant les cardinaux venus l'interroger en sa prison, il rétracta toute sa déposition précédente, affirma que le Temple était innocent de tous les crimes dont on l'accusait, et obtint même des deux prélats l'autorisation de faire passer à plusieurs de ses compagnons de captivité des billets les invitant à rétracter, eux aussi, leurs aveux.

Avec ce redressement moral du Grand Maître et de quelques-uns des dignitaires, commençait la deuxième phase du procès. Dès lors, au sein des conflits entre juridictions royales et papales, se déroulent, pendant plusieurs années, interrogatoires, contre-interrogatoires, avec ou sans tortures, jeux de procédure et artifices de juristes.

Il semble bien qu'avec le temps, les privations, les angoisses, les remords, la tête du malheureux Grand Maître ait fini par se perdre quelque peu. Sa déposition devant les commissaires pontificaux, le 26 novembre 1309, est presque incompréhensible ; c'est tout juste s'il ne provoqua pas en duel les envoyés du Pape, selon la coutume des Sarrazins, et, pour finir, il se reconnut « illettré et pauvre » et s'en remit à la clémence du Souverain Pontife... Pendant ce temps, certains Templiers avouaient tout ce qu'on voulait, d'autres niaient, ou avouaient puis se rétractaient, ou niaient puis avouaient ; quelques-uns qui montraient trop d'éloquence véhémente dans leurs protestations d'innocence, étaient torturés, ou même brûlés vifs. Pour le peuple, il devenait certain que les Templiers étaient tous des hérétiques, des sodomites, des traîtres qui avaient pactisé avec les Musulmans, des renégats et des apostats.

Enfin, le 3 avril 1312, l'Ordre fut déclaré dissous, ses biens confisqués et confiés aux Chevaliers de l'Hôpital. (Nogaret ne put obtenir leur attribution au roi.)

Mais le Pape s'était réservé de juger en dernier ressort les principaux dignitaires emprisonnés à Paris. Il fit attendre encore deux ans sa sentence : le 19 mars 1314, le Grand Maître, avec ses compagnons, fut condamné à la prison perpétuelle.

Alors, dans cette âme affaiblie de vieillard, se réveilla une dernière fois le courage des Chevaliers et l'enthousiasme de jadis. Il se dressa, et, devant trois cardinaux et l'archevêque de Sens, sur le parvis de Notre-Dame, d'une voix cassée, il jura que « les hérésies et les péchés dont on accusait l'Ordre n'étaient pas vrais, que la Règle du Temple était sainte, juste et Catholique, et que lui, indigne, pour les aveux qu'il avait faits par peur des tortures et pour plaire au roi de France et au Pape, il avait bien mérité la mort, qu'il s'offrait à souffrir avec résignation. »

Le jour même, le bûcher se dressa dans une petite île de la Seine, à la pointe de la Cité. Dans la lumière rose et or du soir de printemps, une barque amena le vieillard et son compagnon

Geoffroy de Charnay, qui avait, lui aussi, proclamé l'innocence de l'Ordre. Les bourreaux attendaient déjà, avec leurs seaux de résine et d'étoupe, et leurs torches. Le Grand Maître et son compagnon se dévêtirent jusqu'à la chemise, et montèrent sans aide, au haut du bûcher, où on les attacha. La flamme jaillit, crépitante, et l'atroce odeur de chair grillée commença à se répandre dans le crépuscule. Sur la rive, la foule angoissée priait.

Un long gémissement montait des deux corps suppliciés. Plus tard, la légende affirma qu'au moment de mourir, le Grand Maître avait assigné à comparaître devant Dieu, dans le délai de six mois, le roi et le pape.

Six mois plus tard, tous deux avaient répondu à la convocation.

(1) Le Temple de Paris (nom du couvent des Templiers ou « Chevaliers du Temple »), se trouvait à l'emplacement actuel du square du Temple. C'est là que furent enfermés Louis XVI et sa famille en 1792.

Arcadie n°25, Marc Daniel (pseudo de Michel Duchein), janvier 1956

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)

/idata%2F0051799%2Flogo%2FARCADIE-LOGO.jpg)

/image%2F1477403%2F20180209%2Fob_4b3279_andre-baudry-deces-2018.jpg)